会社の現場力を上げるために「課題」を設定しPDCAを廻すことに取り組んでいます。

この活動を行うとき、「課題」の意味の食い違いでなかなか意図を理解してもらえないことがあります

その原因として課題には二つの意味があることが挙げられます

「単に問題点」をいう場合と「問題を解決するための活動」をいう場合です

会社の競争力につながる現場力を上げるためには、「問題を解決するための活動」が重要です

しかし、新しい職場で「課題は何ですか」といっても、現在の問題点を話しすることが多々あります

このとき「課題」を「チャレンジ」と言う言葉に変えることで従業員の理解が大きく進みます

「この会社(部門/事業)の課題は何ですか」

新しい職場に移った時、幹部にまずこの質問をします

私は、海外工場の拠点長をしてきたので、この場合、「課題」を英語で「Issue」という単語で以前は伝えていました

この質問に対する答えは「今、抱えている問題点」について説明してくれることが多いですね

例えば、

・品質問題が多い

・人の離職率が高い

・材料費が高騰している

みたいな感じでしょうか(工場で働いているので、こんな感じになります)

これって「問題」であって、本来この「問題を解決するための活動」が重要です

私は、この活動の方を知りたいのです

しかしながら

「品質問題が多い」の問題に対する会話をしても

私:「原因は?」

担当部長:「サプライヤーからの部品品質が悪い」

私:「解決するための活動は?」

担当部長:「サプライヤーを指導しました」

みたいな会話になります

こういう場合は、これが一時的でなく、慢性的な問題が多いですね

「サプライヤーの指導」、これで非常に重要な活動ですが、マイナスを0に戻しただけなので、会社の成長にはつながりにくいです

私が期待しているのは

「なぜ、サプライヤー起因の品質問題が発生しているのか」

と言うことを考え、

「サプライヤーの品質管理体制を変える」、もしくは「調達方針を見直す」ことに取り組むことです

もう一つの例でいえば海外ではよくある「離職率が高い」問題に対して

私:「原因は」

担当部長:「個人の都合です」

私:「解決する活動は?」

担当部長:「追加募集します。ですので、個人のスキルがなかなか向上しません」

みなたいな会話がされます

これも、マイナスを0にするだけ、むしろ0にも戻らない対応です

本来は、定着率を上げるために何に取り組むべきかを考えなければならないのです

しかし、このあたりの考え方が通じなくて困っていました

課題は「issue」ではなく「Challenge」

このことを悩みながら過ごしていた時、ある会話の中で

「問題発生したらFire Fightingばっかりせずに、今までの仕事方法(標準)を変えて新しい取り組みしないといけないちゃうか。そう、Challengeしようや」

みたいなことを話した時

「これや、IssueちゃうChallengeや、こっちの方がしっくりくる」

って感じるときがありました

あらためて辞書で調べたら「課題」=「theme」「issue」「task」「subject」そして「Challenge」ってあるの発見

それ以来、課題=Challengeと翻訳しローカル社員に伝えるようにしました

これは、日本人に対しても極めて有効です

日本人も「課題」の意味を「問題」とらえて話す人は多いです

特に、新しいことに取り組む人に抵抗を持つ人は特にその傾向が強いですね

その場合

『課題には二つ意味がある。一つは問題、もう「一つは新しい取り組み」つまり「チャレンジ」や。俺が知りたいのはこのチャレンジや。君何にチャレンジするの?』

と説明しています

チャレンジ=課題の位置づけ

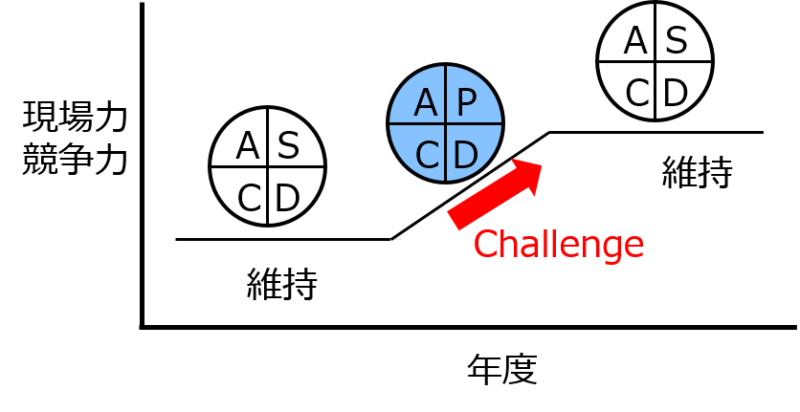

もう一つ効果があったのは、この図で説明した時です

チャレンジすることで、現場力、事業の競争力が向上ことを示しています

チャレンジしない場合はあくまで維持ですね

しかし、現状維持は競争環境が変わるなかで事業をしている我々にとっては「後退」と同じになります

そして、このチャレンジの活動を管理する方法が「PDCA」です

これにつては別記事で話しています

まとめ

課題を「チャレンジ」と呼ぶ効果は絶大でした

今まで、現状維持を良し=トラブル対策として仕事をしてきた従業員が、私の

「それ、どこが君にとってのチャレンジ? 今までの何を変えようとしてるの? 成長にのために何か変えることにチャレンジしてほしいな~」

の質問に答えるために、色々考えてくれるようになりました

そして、従業員の成長、会社の競争力(現場力)アップを感じることができます

経営者として充実感感じるときです

これらはすぐに、業績に結び付く活動ではないかもしれません

業績アップには、「戦略」「リーダー」の存在も必要です

しかし、「戦略」もそれをオペレーションする「現場」の力がなければ実行できません

チャレンジする体質をつくり、事業の飛躍の基盤としたいですね

コメント