組織力を強化するために「課題(英語でChallengeと呼んでいます)」を設定し、活動することをお勧めています

また、会社の閉塞感や保守的な体質から脱却するためにチャレンジを奨励する方針を出している企業も見受けられます

しかし、チャレンジを奨励しても失敗に寛容でなければ、チャレンジする雰囲気は出てこないです

無難な取り組み終始する結果になります

失敗に寛容になり、チャレンジしやすい環境を作りたいですね

チャレンジの意味

私のチャレンジの意味を、「組織力を上げる」もしくは「事業を成長させる」ための必須の取り組みと考えています

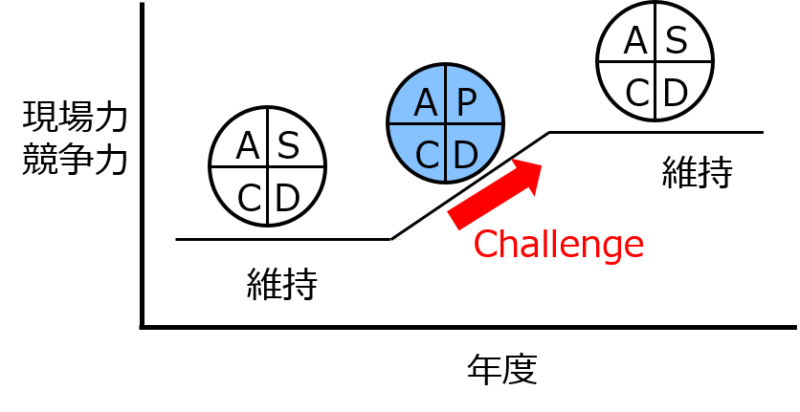

この話をするときの、図です

チャレンジなしで、現状業務を繰り返しは、世の中が変化している中では「後退」の意味と同じです

事業は「下りのエスカレーターを上っている」と例えられることも多いですね

このくだりのエスカレーターを上ることがチャレンジです

保守的で成長しなくなった日本企業も、チャレンジを奨励して会社を変えようとしている話も聞くようになりました

しかし、チャレンジにはかならず失敗がつきもので、失敗に対する寛容さがなければチャレンジに対する意欲は湧きにくいですね

失敗の意味

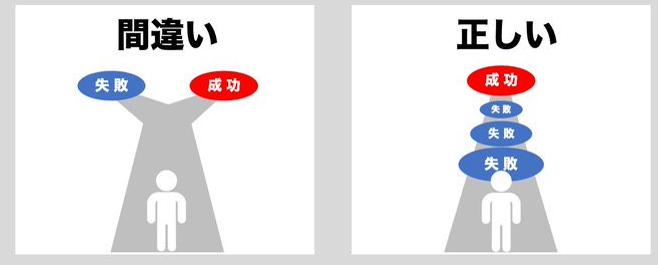

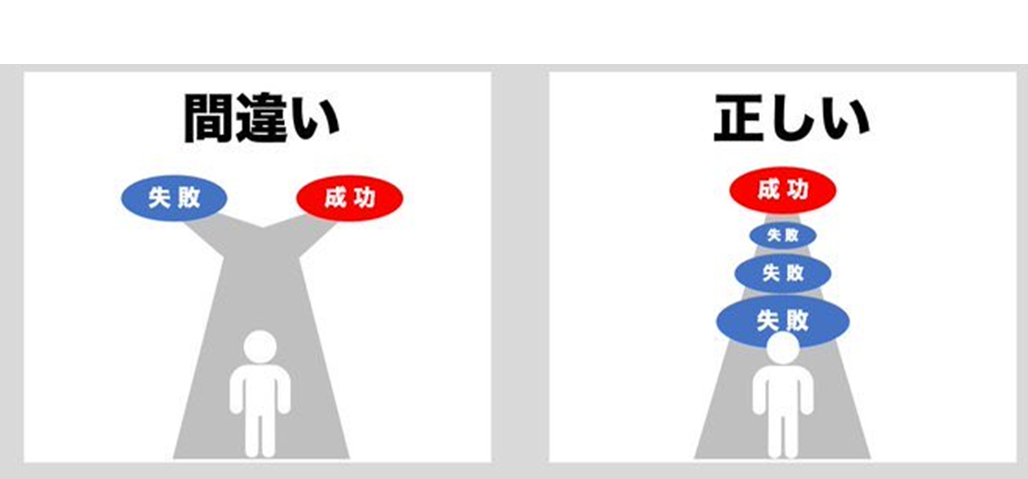

失敗を説明する時、この図を使います

「成功」と「失敗」は分かれ道ではなく、「失敗の先に成功がある」と言うこと表した図です

失敗から多くを経験し学ぶことで成功へ近づきます

この図は非常に好きで、私は人に話する時に使ったり、失敗してへこんだ時に思い出すようにします

ただ、この「正しい」図を正しくするには少し条件があります

失敗から学ぶ

「失敗は成功のもと」など、失敗から学ぶ教訓めいたものは沢山あります

明らかに、失敗は多くのことを学ぶ機会です

失敗しない人は逆に多くの学ぶチャンスを失っているともいえるでしょう

しかし、逆に「失敗を隠す」習性を人は持っています

明らかに失敗しているのに、何か言い訳をして、何とか肯定的な話に持っていく会社幹部って見たことないですか?

悲しい習慣ですが、長いサラリーマン生活で度々見てきました

そこには、失敗に寛容でない体質が存在します

(優れた会社は、何かを始めると時は失敗から話を始めると聞きます)

さらに、大きな問題は「失敗から学ばない」ことです

ニュースとかドラマでよく医療事故の話を聞きますが、医療事故の場合、もし失敗を認めたときに多大な損失が個人や一病院の負担になるため、隠蔽したくなるのだと考えています

しかし、隠蔽をしてしまうと「失敗から学ぶ」機会を失い、再発防止を遅らせています可能性を含む悪い体質を生んでします

逆に、鉄道や飛行機事故

もし、事故が発生したら、事故調査委員会みたいなものができて徹底的に調査し原因を明確にし、次に生かす制度があります(中国は別ですが・・・ 事故を起こした列車を埋めてましたからねぇ~~)

これが、鉄道や飛行機の安全を高めていったことは間違いないでしょう

医学会も失敗を公にしても個人に負担を与えない仕組みを作り、失敗を積極的に調査することで、再発を防止し医学の発展に役立てる仕組みができればいいな~ と思っています

でもリスク許容度の判断は大切

チャレンジを奨励するには失敗に寛容になり、失敗から学ぶことが大切であることは理解していただけたと思います

とはいえ、なんぼでも失敗しても良いわけではありません

失敗によるリスクを大きさを把握し、その許容範囲でチャレンジする必要があります

さすがに失敗した時、事業の根幹を揺るがすような事態になるのは防がなければなりません

そこまでいかなくても、お客様に迷惑かけたりすることは最小限に抑えるとか、予算内で収まるとか

仕事でなくても、個人の生活でも、生活が破綻するような失敗は避けなければならないですね

チャレンジによるリスク許容度をしっかり理解してチャレンジしましょう

まとめ

話が少し大きくなりますが、今日本の企業や経済が成長しなくなったのは、この失敗に対して不寛容になっているように思えてなりません

失敗に不寛容な社会はチャレンジをしなくなります

そしてチャレンジ無しで、新しいものを生みだすことはないと思います

企業でも個人でも、リスク許容の範囲内でどんどんチャレンジする社会になるようにしたいですね

少し蛇足ですが

「チャレンジり続ける間は失敗ではない。あきらめた時が失敗」

という考え方もあります。(京セラの稲森さんの言葉、私はキングコングの西野さんの近畿大学でのスピーチで知りました)

いずれにしても、「失敗によって、学べた!! 成功に一歩近づいた!!」と感じ、さらにチャレンジを進めていきたいですね

コメント