前回、同じお題【改善活動が継続する文化の醸成】で、改善活動が継続するためには「トップの意思」 「教育」 「評価」が重要であることを書きました

今回は、活動の成果を最大化する目に、現場の活動レベルでの重要なポイント

「横の連携」

「失敗を肯定する」

「継続的に良くすることにこだわる」

「チャレンジを称える」

について話してみたいと思います

現場レベルの改善活動の悩み

改善活動を実施を開始し継続するには

「トップの意思」 「教育」 「評価」

が必要であることは前の記事で書きました

「現場改善するぞー」

って、トップの方針ではよく出るのですが、実際には活動できていないことは、普通にあります

言うだけで、現場は行かずTOPの意思を見せず、やり方を教えることをせず、評価もしなけれな誰も改善なんてしないですね

とりあえず生産はできていますから

とはいえ、TOPが意思を見せ、教育を行い活動を始め評価すれば活動はある程度続きます

そして、その活動のレベルを上げていくには、現場の意識をもう少し高めていくことをしなければなりません

活動を通じて、今一つ上手くいっていないなぁ、物足りないなぁと感じるときがあります

こんな感じでしょうか

・目標を達成すればOK

・トラブル対策中心の活動

・失敗を恐れた無難な活動

・自分だけでできることでとりあえず改善

・他部門を巻き込まない

・巻き込んでも、問題を伝えるだけで一緒にしようとしない

いかがでしょうか

活動のレベルを上げ成果を最大化する

上記のような状態から脱却し、活動のレベルを上げてその成果最大化するには何が必要か

私は下記4項目を挙げています

「継続的に良くすることにこだわる」

「横の連携」

「失敗を肯定する」

「チャレンジを称える」

◇「継続的に良くすることにこだわる」

まずはこれ!!

一般的には目標値やKPIを設定しそれに向かって活動し、「達成したらヨシ!!◎マル」って感じでしょうか

目標値というのは重要なのですが、これにこだわりすぎるとすごい弊害があると考えています

まずは、達成を優先するために、低い目標値を立てる

そして、達成したらそこで終わりになる

私、この弊害をたくさん見てきました

「今年の生産性目標は1.00」(1.00は適当に数字を言っただけです)

そうしたら、月次のレビューで毎月この「1.00」を超えたかどうかで評価します

傾向を見ることもなければ、どれだけ改善できたかもわかりません

こんな時は以下の発言をします

「ちゃうやろ!!、去年から、もしくは先月からどんなけ良くなったんや?」

「そのために、なにしたんや?」

「その結果は??」

「どんな問題が発生し、何がうまくいったんや?」

「次どうする?」

つまりPDCAですね

PDCAで報告できるようになるには、経験上相エネルギーが必要です

少し話それかけていますが、要は目標値にこだわる以上に、

継続的に改善が進んでいるか、成長しているかにこだわるべき

ということです

現場に理解してもらうためには

「改善してBeforeがAfterになったAfterはすでにBefore」

この気持ちで、常によくする気持ちを持ちたいですね

◇「横の連携」

横の連携って書きましたが、部門間の連携ですね

生産現場の改善といった場合、製造部門だけで実施している場合がありますが、これ間違ってますね

必ず、関係部門全員参加必要です

ロジ、生産管理、倉庫、調達、生産技術、品質、人事、開発、場合によっては経理

ですので、生産状況のレビューをするときは必ず関係部門全員集める必要があります

私のやり方ですが、週次で各部長のみを参加させてレビューしています

なぜ部長のみか、課長や担当者を連れてくると、部長が彼らに任せて十分現場で起こっていることを理解しないから

部長のみにして、事前に部下と状況を確認しあうためです

これを「縦の連携」と呼んでいます

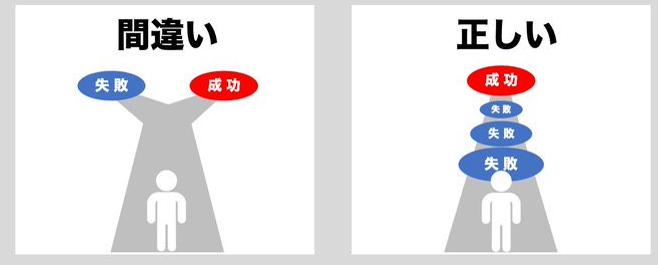

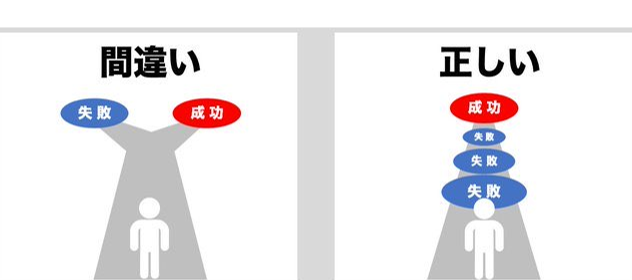

◇「失敗を肯定する」

次は、失敗をしても決して責めることはせず、肯定し、その失敗から学べたことを聞くことです

これを「心理的安全性」というらしいです

心理的安全性が確保されないと、チャレンジしませんし、正しい情報が報告されません

私の好きな図です

成功って失敗の先にあるものですね

失敗を否定したら、チャレンジするモチベーション持てないです

トヨタでは報告はまず失敗のレビューから入るそうです

そうしない報告は思い切り否定されるそうです

なるほど です

◇「チャレンジを称える」

最後に、改善のためにチャレンジしたことを称えるです

チャレンジせず、無難なこと、標準的なことだけしてなんとなく、見栄えの資料作った人がええ仕事したみたいになる風潮ありますが、私が最も嫌いな体質です

そういう体質の部門ほど、何かチャレンジしようとすると

「そんなことできるの??」

みたいなツッコミ入れてきます

「ヨシ!!やってみよう」

って雰囲気にいしたいですね

チャレンジして、たとえ結果がうまくいかなくても

「チャレンジしてくれて、ありがとう」

失敗しても

「失敗して、学べる機会を得ることができてありがとう」

こうありたいです

注意:失敗時のリスクの大きさを考慮すること

事業に影響を与えるようなリスクがある場合は慎重に

まぁ、現場改善レベルではそんなに大きなリスクはないとは思いますが

まとめ

現場の改善活動のレベルを上げ、成果を最大化するために必要なこと4項目挙げ考察してみました

「継続的に良くすることにこだわる」

「横の連携」

「失敗を肯定する」

「チャレンジを称える」

私の経験の中で、試行錯誤しながら行き着いた一つの結論です

皆さんの現場で取り入れること、検討いただければ嬉しいです

コメント