組織の成長は思うように進まない管理職の方多いと思います

戦略を実行するためには組織の能力が重要です

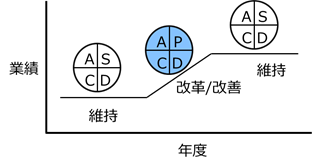

組織能力をあげるには、成長のためのに課題を設定しPDCAを廻し標準のベルを上げることが有効です

つまり課題を解決するとき、PDCAを廻して管理する必要があります

「PDCA」よく聞く手法ですが、いざ実践となると考え方がボヤーとしてうまく廻せない

その重要性と考え方をSDCAと比較して説明します

「SDCA」と「PDCA」

多くの人にとって「PDCA」はよく聞いたことあると思いますが「SDCA」って聞いたことありますか?

S:Standard(標準)という意味です

標準に従って、業務を進めていくことを言います

日常管理業務を推進するサイクルの事です

日常管理業務は、標準に従いマニュアル仕事を行いますので、課題解決ではありません

しかし、このSDCAつまり標準作業のレベルの高さが会社や組織の競争力、そして業績を向上させます

つまり、この日常管理業務SDCAだけ行っていては組織の能力や会社の業績は向上しません

課題を適切に設定し解決し、その結果を標準化することでSDCAのレベルが上がります。

その課題解決の手法としてPDCAを使います

イメージとして下図のような感じでしょうか

通常は日常管理でSDCAを廻し、業績や競争力を向上させるために課題を設定し、PDCAを廻す

さらに、課題が解決したなら、しっかり標準化し、レベルアップしたSDACを日常管理で推進することが需要です

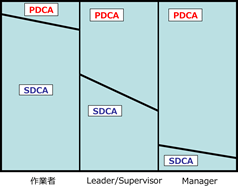

PDCAと役職の関係

日常管理業務をするのは、主に担当者になり、役職が上がるほど課題設定をしてPDCAを廻して課題解決を行う業務の比率が高まります

図に書くと下記のイメージです

残念ながらマネージャークラスでも「SDCAが仕事」って理解している人が結構います

ですので、いきなり「PDCAを廻して課題解決しろ」と言っても理解できない場合もあります

かなり丁寧な教育が必要です

課題の設定から、上司と担当者一緒に時間をかけて推進しましょう

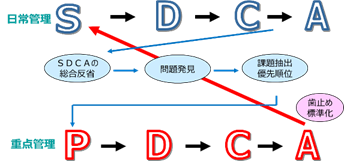

SDCAから課題設定 解決後しっかり歯止め=標準化

課題設定の方法として「設定型」「発生型」があります

発生型は、日業管理業務SDACAのなかで発生した問題を取り上げ課題設定します

そしてPDCAを廻して課題を解決し、歯止め=標準化を行い、再びSDCAの日常管理にします

PDCAで課題を解決した後、しっかり標準化し定着させることで日常の業務レベルが上がります

そうしないと、問題が再度発生してしまいます

下図の流れを参考にしてください

次に設定型は経営トップの方針を展開し、設定する課題です

会社の成長、競争力の強化を目的にするのが普通ですね

そのために何をするかを明確にし、PDCAをしっかりフォローしてましょう

PDCAをうまく回すために C:チェック A:アクションに注目

PDCAを廻す重要性は理解しているものの、実際にうまくいっていない場合もあると思います

多くの原因はC:チェック A:アクションが甘く、フォローが十分でない場合が多いように感じています

上司は、計画は確認するけど経過はフォローせず、結果だけ確認

よって立派な計画はあっても、現場はひたすらDO-DO-DO みたいな

上司が「C」「A」をすることで、部下とのコミュニケーションでき、行き詰っている改革が進むことができます

定期的に「C(チェック)」し、適切な「A(アクション)」を行う

課題解決は大抵の場合、簡単にできることはなく、節目でレビューし必要なら方法を変えていかなければなりません

このレビューが「C」であり、方法を修正していくことが「A」になります

ポイントは「節目で行う」ことです

例えば、個別テーマは毎月とか週次 部署全体、会社全体のレビューは四半期に一回

手遅れにならないレベルで「C」を実施しましょう

会議でレビュー

どこの会社でも、いろんな会議で実際の業務活動を報告する場があります

この時、SDCAの結果を報告している場合ありませんか

「ルーチン業務を確実に実施しました」的な、何の課題に対してしているのかよくわからない報告ありませんか

それでは会社の競争力向上は進みません

課題を設定し、その推進のフォローをする場としての会議にしましょう

SDCAでも、スタンダードから離れた結果がでたら、その原因を明確にし、解決のための課題設定が必要です

課題のPDCAの状況を確認し、特に「C」を行い、必要は「A」が打てているのか確認します

そうすることによって、社員が同じ方向にベクトルを合わせて進むことができます

定期的な会議でなくても、必要な時にすぐにフォローすること

これも、当然OKです

なかなか、できない場合が多いので、定期会議でフォローは最低限しましょう

って意味です

まとめ

課題を解決するためのPDCAの考え方をSDCAと比較して説明しました

SDCAは会社の業績や競争力決める日常教務です

このSDCAのレベルを上げるのが、PDCAです

具体的な手法は載せていませんが、

課題を設定し、節目ごとにしっかり「C」と「A」を行うことを始めてみましょう

定期的な会議を有効に使うのがいいと思います

おまけ:開発にとってのPDCA

長く商品開発の仕事をしていて、商品開発にとっての課題設定、PDCAの進め方って難しくない?

って、結構悩みました

商品の開発って開発自体が開発者にとって当たり前のことであり課題設定=商品開発テーマ見ないになり「商品開発って課題か?」って感じで「PDCA廻すってようわからん」印象でした

そして、行きついた結論をご紹介します

まず開発の定義ですが、開発者の仕事って結構幅広くて、会社によっても定義は異なります

通常、

・どんな商品を開発するか決めて(商品企画)

・それを達成する技術手段を検討

・詳細の設計仕様を決めて、

・図面書いて、金型発注して、試作作って、設計検証、

・最後に量産試作して最後に量産

この流れに沿って開発すれば一応、モノはできる

この流れの中で、「課題って何?」って思いません?

私は思ってました

■開発業務の中での課題設定

確かに開発していると、途中で性能が不足したり、コストが合わなかったりして、これが課題と言えば課題

でも、こういう課題は発生的で自ら設定したものではなく。多くは本人の見通しの甘さから来るものです

むしろ、「問題」って言った方が正しい

ですので、開発者は課題設定の時

課題は「新商品〇〇の開発」

とは言ってほしくない

つまり、私の結論

商品開発自体は少しレベルの高い「SDCA」

いろんなツールを使い、設計標準、評価標準に合うように設計していくのはSDCA

そうしたら、開発業務にとっての課題設定とは

今までにない革新的な開発方法に取り組むときに必要なもの

・今までと革新的に変わる性能を求める

・半分くらいのコスト削減

・開発期間の半減

・品質ロスの半減

のような、開発としての能力を高めるのが課題

ですので、商品開発をするときは、

何か一つ以上大きな革新テーマを課題として取り組み、商品開発をしてほしい

というのが、元開発者のオヤジからの若い人への思いです

コメント