現場の組織能力を高め、業績の向上、事業の成長を目指すためには、課題を設定し業務を改善することが必要です

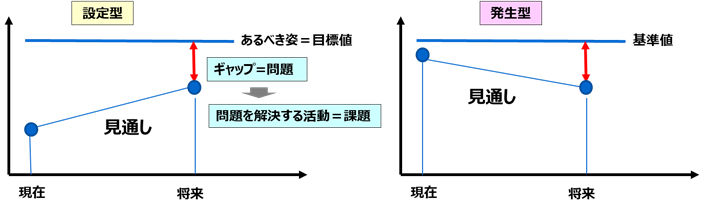

設定する課題には2種類あります

ひとつは発生型 これは、現状の悪いところをよくする

しかし、これだけでは成長できない

成長に向けた目標値(KPI)を設定し、その差を埋めるためのするべきこと=「設定型」の課題が重要です

しかし、現場は日々のオペレーションに追われて、成長に向けた「設定型」課題するのが難しい場合があります

それを防ぐためには、経営トップの方針と適切な目標(KPI)必要です

適切な目標とのギャップを埋めることが成長に向けた課題解決になるのですが、悪い状態を正常に戻すので満足している状況なっていないか気を付ける必要があります

経営トップの方針を明確にして、その実現のための課題に取り組みましょう

課題設定の方法

課題の設定の仕方は2種類あります

設定型:あるべき姿を目指し、現状より良い状態に変える(上位方針の展開)

発生型:悪いところを正常な状態に戻し、さらに強化する

現場は、「発生型」の課題に対しては、特に指示をしなくても課題を設定し、解決に向けて比較的自ら動きます

放っておくと生産が止まったり、コストがアップしたり悪いところが見えやすいからです

注意しなければならないのは、単に「処置」をするだけで、「なぜ悪くなった」原因にまで対策を行い歯止め・標準化するところまでできているかの確認ですね

発生型は、受動的に設定されるので現場も実行しやすいですが、設定型は自ら意思を思って設定なければならないので、上位の職能と共に設定することが必要です

ただ、自ら設定した課題でも、組織能力の向上や、業績向上をしっかり意識した目標を設定していないと現状維持が精いっぱいという場合もあります

現場は発生した問題の解決が優先

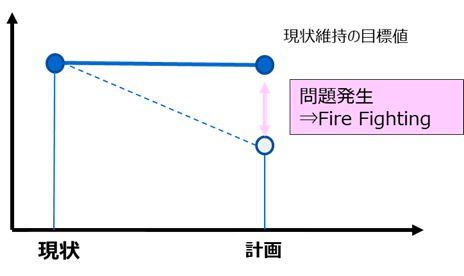

上の「設定型」の図は、現状の活動を継続して、まだなおあるべき姿に到達しないことを前提にした図になっています

しかし、経験上、現状維持の目標を設定して、何らかの問題が発生し、その対応に追われて、必死に現状維持に戻しているの場合もよくあります

図に書くとこのようなイメージでしょうか

この問題の火消し=Fire Fightingに追われ、成長のための活動=課題解決ができていない

これ結局、発生型と同じですね

皆さんの仕事の中で、このようなこと普通にありませんか?

これは、もともとの目標値が現状維持をのベースになっているので

「仕事が会社の成長のための仕事になっていない」

という非常に大きな問題を含んでいます

さらに大きな問題は、この

「Fire Figting」で仕事のヤッタ感を感じて満足してしまう

ことです

これは結構厄介な問題で、事業部門全体の体質とつながります

しっかりと教育していないと、最初聞く側は「何言ってるのかわからない」状態になります

「社長、私一生懸命しています。なんで、意味のないことしてるみたいなこと言われるの?」

てな感じです

この気持ちは、一生懸命仕事しているだけに単純に否定しにくいですし、トラブルが発生時には必ずしなければならない問題だからです

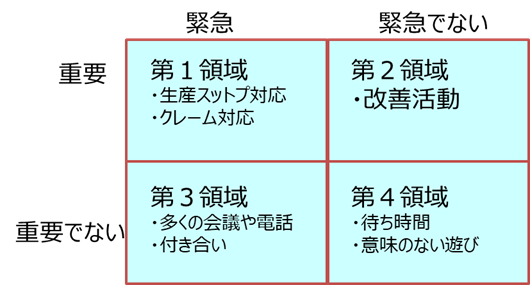

上の図はスティーブン・R・コービー著の「7つの習慣」に載っている有名な図です

「在庫の問題がなぜ進まないか」の時にも書きましたが、どうしても現場は第1領域の仕事を優先してしまいます

しかし、本来マネジメントに携わる人間の優先は第2領域の仕事であり、会社の体質を強化し、第1領域の仕事を減らすことです

「設定型」の課題はトップの意思がないと設定しにくい

しかし、優先が第1領域にあるとはいっても、いつまでもFire Fightingに追われていては会社は成長しません

成長型の課題を設定し解決する活動が必要です

そのために何をするか

①トップが成長に向けた方針を明確にし、部下に理解させる

②その方針を受けた部下は、その方針と現状の差を分析、認識する

③その差を埋めるための課題を明確に解決するための活動を実施する

この流れを、社内、部門内で確立することが必要です

これを「方針展開」と呼びます

社員のするべき仕事を明確にする非常に重要な活動です

トップは方針によって、自分の意思を部下にしっかりと示しましょう

そして、目標=あるべき姿を設定し、「設定型」の課題を解決するようにしていきましょう

まとめ

会社、事業の成長に向けた課題設定について述べました

現場の人は本当に毎日大変です

予期しないトラブルが当たり前のように発生し、その対応に追われることが日常になっている人もいます

しかし、それを「当たり前」とらえず、成長に向けた課題を設定できるように、経営トップは成長に向けた方針を明確にし「設定型」の課題に取り組める体質を作っていきましょう

コメント